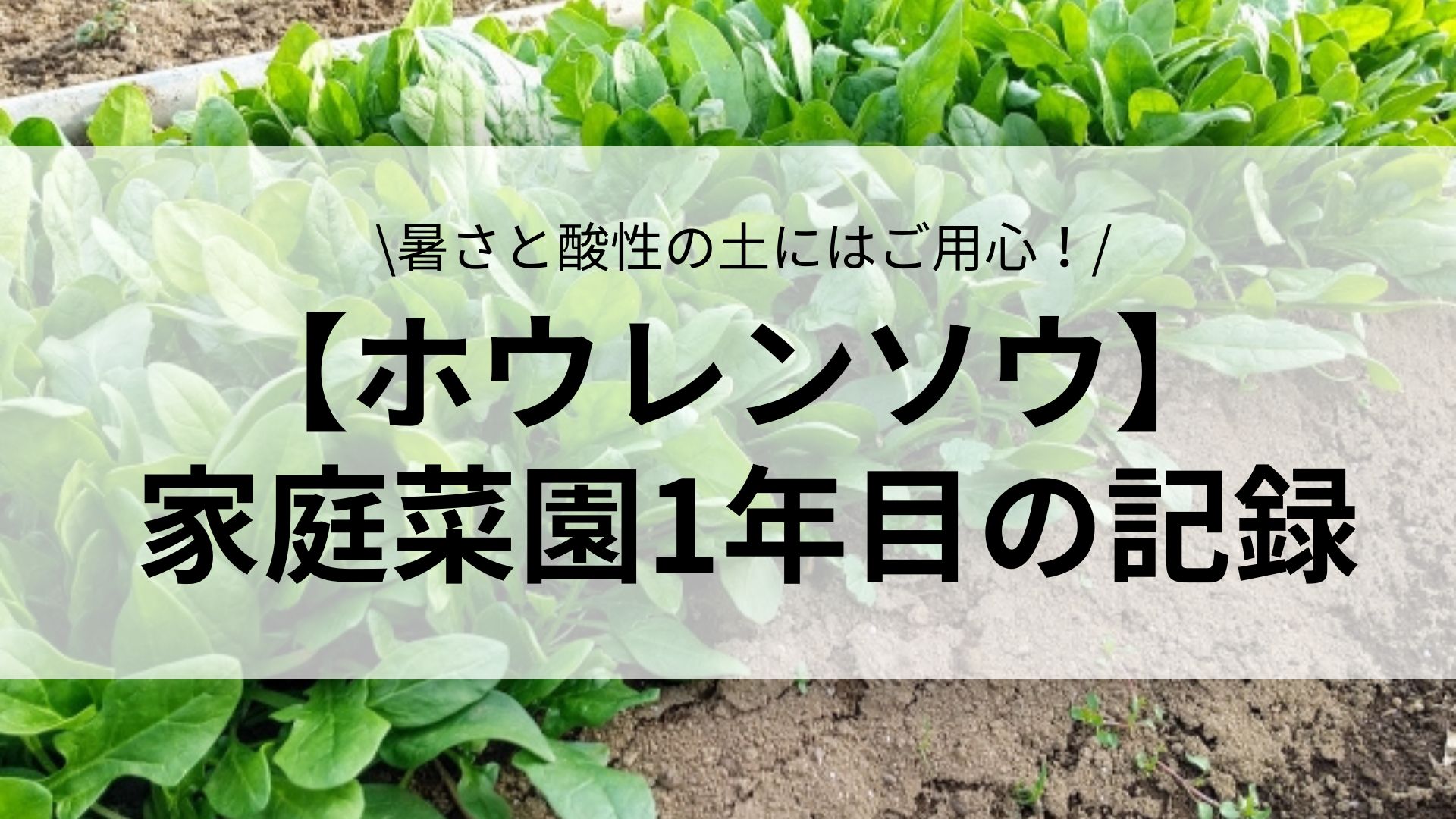

家庭菜園の初心者が、市民農園を借りてホウレンソウを育ててみました!

夏に育てたホウレンソウは失敗しましたが…秋から冬にかけて育てたホウレンソウはたくさん収穫することができました!

夏のホウレンソウ栽培は失敗した

7月上旬に少しだけあいている畑のスペースを有効活用しようと思い、夏でも育てられる「ジャスティス」という品種のホウレンソウの種をまいてみました。

しかし、発芽はするものの、暑さのせいか、双葉が黄色く変色し次第に枯れてしまいました。

猛暑日が続いていたため、夕方にほぼ毎日水やりに行っていたのですが、猛暑の中育てるのは難しかったです。

秋から冬にかけてのホウレンソウ栽培は成功!

10月上旬にホウレンソウの種まきに再挑戦し、無事に収穫することができたので、ここでは秋冬に育てたホウレンソウについての記録を書きます。

ホウレンソウの土づくり

畝を立てる部分をクワで軽く耕しました。

ホウレンソウは野菜の中でも特に酸性の土を嫌う性質があります。そのため、苦土石灰(土の酸度を調整する石灰資材)を種まきの1週間前に施しておきました。

また、前作のナスはかなり大きく生長したため、土の栄養分も少なくなっていると考え、余っていた発酵鶏ふんを元肥として土に混ぜましました。

また、春夏野菜を育てている時に、雑草や余計な野菜の枝葉(残渣)を畑の一角に穴を掘って埋めて堆肥づくりをしていたので、その堆肥と土を混ぜ合わせてホウレンソウに利用しました。

こちらの記事で紹介している生ごみ堆肥の作り方は、野菜を育てている時に出る余分な枝葉など(残渣)でも代用できます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ホウレンソウの畝立て

・畝(うね)とは、畑で野菜などの作物を栽培するために、土を細長く盛り上げたもの。

畝立てに必要なもの

・クワ

実際に行った畝立ての手順

- 畝の幅は60㎝とし、畝をつくるところにクワの角で土に印をつける。

※隣の畑や通路との間は、自分の足の長さほど(履いている長靴を目安にする)開けてめいいっぱい畑を使ってよいと教えてもらいました。 - 通路は幅40~50㎝程度確保する。

- 目印の内側に通路の土をクワで土を移動させる。

- この作業を繰り返して10㎝程度の高さまで土を盛り上げる。

- 盛り上げた土の表面をクワの側面でならす。

- 小石や土のかたまりや虫が出てきたら取り除く。

- 畝の側面をクワの平面や手を使って押し固める

- 畝の完成!

・畝立てについてはこちらに詳しくまとめているのでご覧ください。

ホウレンソウの種まき

・直接畑に種をまく「直まき」をしました。

・畝全体にパラパラと均等になるようにホウレンソウの種をまきました。そのため、土にビニールなどで覆うマルチングは行いませんでした。

◎種まきの方法についてはこちらの記事に詳しくまとめたのでご覧ください。

ホウレンソウの手入れ~収穫までの記録

2023年10月8日(種まき0日目)

もともとナスを育てていた場所の一部にホウレンソウの種をまきました。

2023年10月20日(種まき12日目)

ホウレンソウの双葉がでてきました。今回は順調に育ってくれることを祈ります。

2023年12月10日(種まき63日目)

かなり間があいてしまいましたが、適度に雨も降っていたため、水やりも含めて特別な手入れはせずに、ホウレンソウは順調に育っています。

本来であれば、間引きを行うのですが、あまりに密集させて種をまいてしまったので、間引きしたホウレンソウを食べきれないため、そのまま育てることにしました。

2024年1月6日(種まき90日目)

収獲しながら間引きを行っていますが、食べるペースを上回ってホウレンソウがぐんぐん育っています。

密集し過ぎでちょっとかわいそうなことをしてしまったと反省しています。

2024年1月31日(種まき115日目)

相変わらずホウレンソウは元気です!収穫しながらの間引きを続けます。

時々黄色く変色したホウレンソウができました。変色した範囲が広いものは引き抜いて処分しました。変色が一部のものは、その部を切って取り除いて収穫かそのまま育てることにしました。

調べてみると、ホウレンソウの葉が黄色に変色するのは、「高温・土壌酸度・害虫」が主な原因となるそうです。

1月なので、高温は考えにくいです。土の酸度に関しても、種まきの前に十分な石灰資材を投入したことと、ホウレンソウ全体に症状が出ているわけではないので、土の酸度が原因で葉が黄色くなっていることは考えにくいです。

害虫に関しては、時々虫食いになっている葉もあったため、葉を確認しても害虫は見つからず。ヨトウムシの被害を疑い、ホウレンソウ周辺の土を軽く掘ってみると、ヨトウムシがみつかることが何度がありました。

ヨトウムシは夜に活動するため、虫食いの葉を見つけても虫が見当たらない場合は、土の中に隠れていることがあるため、探して駆除するようにしました。

間引きしながら収穫しているホウレンソウは、スーパーで販売しているものの半分くらいの大きさですが、数はたくさん収穫できています。

2024年2月7日(種まき122日目)

写真の2日前に関東でも雪が降りました。雪が降った時も、ビニールハウスなどの雪対策はなにも行いませんでしたが、ホウレンソウは変わらず元気です。

霜にあてるとホウレンソウは甘みが増すので、味も楽しみです。

2024年2月20日(種まき135日目)

ホウレンソウはすべて収穫しました。

寒さにあたったあとのホウレンソウは、肉厚で甘みがやや強くなったように感じられました。

ホウレンソウの収穫量

ホウレンソウは本数やグラム数のカウントはしていませんが、スーパー袋のMサイズ1~2袋がいっぱいになるくらい収穫ができました。

ホウレンソウを育てた感想

種を使い切ってしまいたく、かなり密集させて種まきをしたことと、間引きをしながら収穫していたため、一つ一つのホウレンソウの株は小さめでしたが、数はたくさん収穫することができました。

ただし、密集させて栽培することで、病気が出た時や虫の被害があった時は、他の株へも大きく影響するため、ある程度の株間は必要だと感じました。

今回は、密集させたにもかかわらず、ホウレンソウが元気に育ってくれたので、手入れも収穫くらいしか行いませんでした。

ホウレンソウは根から引き抜いて収穫することが基本ですが、根を残したまま大きく育った外の葉からかき取って収穫する方法もあります。こうすることで、少ない株でも、ホウレンソウが長く収穫できるとのことでした。

次回は密集させず、株間を適切にとって、大きくなったホウレンソウの外葉から収穫する方法を試してみたいと思います。